Perché partire dall’equilibrio dei mercati

Abbiamo scelto di inaugurare la rubrica Occhio ai dati con i grafici sull’equilibrio dei mercati perché si tratta di un tema fondante dell’economia politica: un punto di riferimento teorico che consente di leggere e interpretare molte dinamiche economiche concrete.

Lavorare in classe su questo tipo di rappresentazioni non significa soltanto memorizzare definizioni o formule, ma soprattutto sviluppare negli studenti la capacità di:

- leggere un grafico riconoscendo le relazioni tra variabili (come prezzo e quantità);

- collegare dati e concetti teorici, trasformando curve e assi in informazioni comprensibili;

- ragionare in termini critici, ponendosi domande su ciò che i dati mostrano e imparare a inserirli in uno specifico contesto.

Questa attività vuole dunque stimolare competenze trasversali di analisi e interpretazione, sempre più richieste anche dal mondo del lavoro.

In allegato all’esercitazione è disponibile il testo in formato word senza lo svolgimento.

L’autrice Stefania Maria Rotundo è docente di scienze giuridiche ed economiche e referente per progetti di educazione finanziaria, autoimprenditorialità e internazionalizzazione. Collabora con istituzioni quali Banca d’Italia e Consob in materia di educazione finanziaria. È membro di AEEE Italia, associazione che si occupa di formazione e aggiornamento degli insegnanti di discipline economiche, giuridiche e aziendali, proponendo attività a livello nazionale e internazionale.

La lettura dei dati, rappresentati da grafici e tabelle, è spesso una difficoltà per gli studenti del triennio, eppure è una competenza sempre più richiesta nello studio del diritto, dell’economia ma anche nella vita quotidiana.

La rubrica Occhio ai dati offre spunti e materiali che mettono al centro l’osservazione e l’interpretazione dei dati, collegandoli ai concetti teorici affrontati a lezione.

L’obiettivo è sviluppare negli studenti la capacità di:

- leggere correttamente le informazioni;

- saper interpretare i dati in relazione al contesto;

- esercitare uno sguardo critico, indispensabile anche oltre la scuola.

In questo modo i numeri e i grafici smettono di essere un ostacolo e diventano strumenti di comprensione e di crescita.

Leggere l’equilibrio di mercato nei grafici

Corso di economia politica per il secondo biennio - Crocetti - Tramontana

Corso di economia politica per il secondo biennio - Crocetti - TramontanaDI CHE COSA STIAMO PARLANDO?

L’equilibrio di mercato rappresenta il fulcro centrale per comprendere il funzionamento dei mercati e delle dinamiche che regolano l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi, tematica fondamentale di microeconomia.

L’equilibrio di mercato, infatti, si verifica quando la quantità domandata di un bene o servizio da parte dei consumatori risulta uguale alla quantità offerta dai produttori in corrispondenza di un determinato prezzo, definito di equilibrio.

In questo punto non vi sono né eccessi (ossia beni o servizi invenduti) né carenze (ossia domanda di beni o servizi insoddisfatta) e il mercato tende a stabilizzarsi naturalmente. Da questo meccanismo si comprende il processo di formazione dei prezzi e delle quantità di beni e servizi in circolazione nonché gli effetti che interventi di carattere esterno (come aumento o diminuzione di tributi oppure di sussidi o ancora altre attività di regolamentazione degli scambi) possono avere sull’equilibrio dei mercati.

Comprendere tale cruciale concetto, a partire dalla lettura dei grafici che lo rappresentano, significa porsi in maniera critica e consapevole dinanzi all’economia, ossia la scienza delle scelte.

CHE COSA È POSSIBILE COGLIERE A COLPO D’OCCHIO DAI GRAFICI?

- Quale curva rappresenta la domanda? Quale curva rappresenta l’offerta? Come si possono riconoscere e differenziare l’una dall’altra?

- Cosa indica il punto E, punto di intersezione tra la curva di domanda e quella di offerta?

- Che cosa rappresentano l’asse orizzontale “X” e l’asse verticale “Y”?

- Qual è il prezzo di equilibrio? Qual è la quantità di equilibrio? Come si possono individuare nel grafico?

SOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ

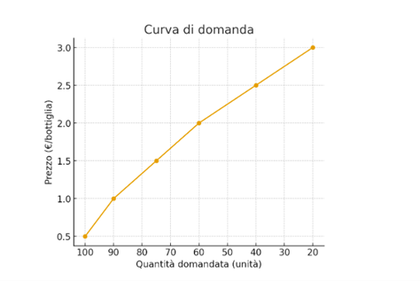

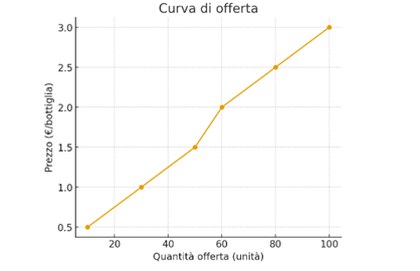

- Nel primo grafico è presente la curva di domanda. Nel secondo grafico è visibile la curva di offerta. Le curve si differenziano per il loro andamento: mentre prezzo-domanda risultano legate da un rapporto inversamente proporzionale (per esempio: se il prezzo aumenta la domanda diminuisce) e perciò la curva appare discendente; nella curva che rappresenta l’offerta tutto appare rovesciato, il rapporto tra prezzo e offerta è direttamente proporzionale con conseguente andamento ascendente della curva ascendente.

- Il punto di intersezione tra le curve di domanda e di offerta, così come presente nel terzo grafico, rappresenta il punto di equilibrio, ossia il punto in cui domanda e offerta risultano uguali.

- L’asse delle X (ascisse) indica la quantità di beni/servizi domandati/offerti; mentre l’asse delle Y (ordinate) indica i prezzi dei beni/servizi domandati/offerti.

- Il prezzo di equilibrio è graficamente visibile nel punto E del terzo grafico, in corrispondenza di una quantità di n. 45 unità di bene (sull’asse X) e di un prezzo pari a 3 (P sull’asse delle Y).

QUALI INTERROGATIVI POSSONO SUSCITARE I GRAFICI?

- Che cosa succederebbe se il prezzo di mercato fosse superiore al prezzo di equilibrio? Ci sarebbe eccesso di domanda o di offerta?

- Che cosa succederebbe se il prezzo fosse inferiore al prezzo di equilibrio? Quali conseguenze si verificherebbero sul mercato?

- In che modo i consumatori e i produttori reagiscono quando il prezzo si discosta dal punto di equilibrio?

- Perché il mercato tende spontaneamente a tornare al punto di equilibrio nel lungo periodo?

SOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ

1. Se il prezzo fosse maggiore di quello di equilibrio, i produttori sarebbero incentivati a offrire di più, ma i consumatori domanderebbero una quantità inferiore di beni e servizi. Ciò in definitiva genererebbe un eccesso di offerta sul mercato.

2. Se il prezzo fosse inferiore a quello di equilibrio, i consumatori domanderebbero maggiori quantità di beni e servizi, giudicandole convenienti sul piano economico, ma i produttori non sarebbero incentivati a produrne in grandi quantità. In questo caso si originerebbe un eccesso di domanda, ossia una carenza di beni disponibili sul mercato.

3. Se il prezzo fosse troppo alto, i consumatori ridurrebbero gli acquisti e i produttori, all’inizio beneficiati da vendite maggiormente remunerative, dovrebbero (salvo eccezioni) ribassare i prezzi per far fronte alle giacenze invendute.

Se il prezzo, invece, si presentasse troppo basso, i consumatori aumenterebbero la domanda, ma i produttori, non riuscendo a coprire i costi, si troverebbero costretti ad alzare i prezzi riducendo l’offerta degli stessi.

4. Il meccanismo della domanda e dell’offerta spinge i prezzi verso l’equilibrio, poiché quando si verifica sul mercato un surplus di beni o servizi, i prezzi tendono a scendere finché domanda e offerta si bilanciano; mentre quando si manifesta una carenza di beni e servizi presenti, i prezzi tendono a salire finché domanda e offerta si incontrano.

In assenza di rigidità esterne (controlli dei prezzi, monopoli, barriere, ecc.), il mercato si autoregola, perché sia consumatori sia produttori hanno interesse a massimizzare rispettivamente utilità e profitti.

QUALE LETTURA DEI GRAFICI È POSSIBILE DARE?

Tenendo conto di quanto hai colto a colpo d’occhio dai grafici e dalle domande che ti hanno suscitato, descrivi come si individua graficamente il punto di equilibrio del mercato.

SOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ

Se la domanda di beni e servizi rappresenta la quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare in corrispondenza dei differenti livelli di prezzo, nel grafico 1 è possibile osservare che sull’asse orizzontale delle ascisse X sono poste le quantità, mentre su quello verticale delle ordinate Y” sono posti i prezzi, generando una curva inclinata negativamente al fine di indicare che a mano a mano che il valore monetario di beni e servizi sale le quantità domandate diminuiscono in maniera inversamente proporzionale (legge della domanda). Normalmente, infatti, se i prezzi aumentano, i consumatori tendono ad acquistare minori quantità di beni e di servizi. Questo accade sia perché raggiungono un punto di “saturazione” (come spiegato dalla legge di Gossen), sia perché, quando possibile, scelgono prodotti sostitutivi meno costosi. Viceversa, se i prezzi diminuissero i consumatori domanderebbero, per le medesime ragioni sopra evidenziate, maggiori quantità di beni e servizi. Se invece l’offerta indica la quantità di un bene o di un servizio che i produttori sono disposti a vendere in corrispondenza dei diversi prezzi, nel grafico 2 è chiaro che sull’asse orizzontale delle ascisse X sono poste le quantità mentre su quello verticale delle ordinate Y sono posti i prezzi, generando una curva inclinata positivamente al fine di indicare che a mano a mano che il valore monetario dei beni e servizi sale le quantità offerte aumentano in maniera direttamente proporzionale (legge dell’offerta). Normalmente, infatti, se i prezzi dei beni e dei servizi aumentano progressivamente i produttori hanno interesse a fornirne maggiori quantità, al fine di assicurarsi un migliore risultato economico. Viceversa, i produttori, per le stesse motivazioni sopra indicate, tenderebbero a produrre minori quantità di beni e servizi se i prezzi diminuissero sul mercato.

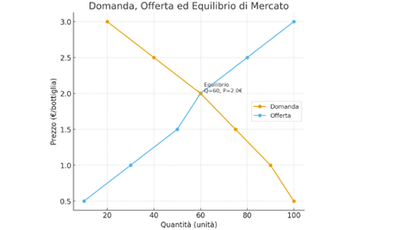

Il prezzo di equilibrio, mostrato nel grafico 3, è il livello di prezzo in cui la quantità domandata e la quantità offerta coincidono. In termini grafici, corrisponde al punto di intersezione “E”, che rappresenta una situazione stabile: non ci sono né carenze né eccessi.

Le curve di domanda e di offerta non sono fisse, ma si muovono in base a diversi fattori, come il reddito, la presenza di beni surrogati e succedanei, il grado di elasticità, l’andamento del ciclo economico, il tipo di mercato ma anche le mode. Questi elementi provocano spostamenti del punto di equilibrio. Per esempio: se la domanda aumenta, la curva si sposta verso destra e quindi crescono sia il prezzo sia la quantità di equilibrio. Se invece l’offerta diminuisce, la curva si sposta verso sinistra: il prezzo sale, ma la quantità di equilibrio si riduce.

OCCHIO ALLE TRAPPOLE INTERPRETATIVE!

1) Attenzione a non invertire gli assi!

Un errore comune è quello di pensare che la quantità sia sull’asse verticale e il prezzo sull’asse orizzontale. Nei grafici di microeconomia, normalmente, l’asse delle X mostra la quantità (Q) e l’asse delle Y mostra il prezzo (P). Ciò risulta controintuitivo per chi è abituato a mettere la variabile indipendente (ossia il prezzo) sull’asse delle ascisse, ma spesso l’economia politica è stata definita come la scienza del controintuitivo!

Inoltre, ricordiamo che un conto è svolgere le analisi della domanda e dell’offerta chiedendosi cosa succede alle quantità acquistate o vendute se varia il prezzo e un altro è interrogarsi sull’effetto che le quantità richieste o prodotte sul mercato hanno sui prezzi presenti nel medesimo: le prospettive si invertono e pertanto anche i grafici!

2) Attenzione a non confondere il “movimento lungo la curva” con lo “spostamento della curva”!

Un altro errore comune è quello di pensare che un cambiamento del prezzo sposti la curva. In verità, un cambiamento del prezzo genera un movimento lungo la curva esistente (verso l’alto o verso il basso), mentre uno spostamento della curva avviene solo quando cambia un altro fattore (come, per esempio, il reddito, i gusti e le mode, gli interventi fiscali, la tecnologia, ecc.). Quindi attenzione alla terminologia: “movimento lungo la curva” non è necessariamente sinonimo di “spostamento della curva”. In economia politica, come in diritto, spesso la forma è sostanza!

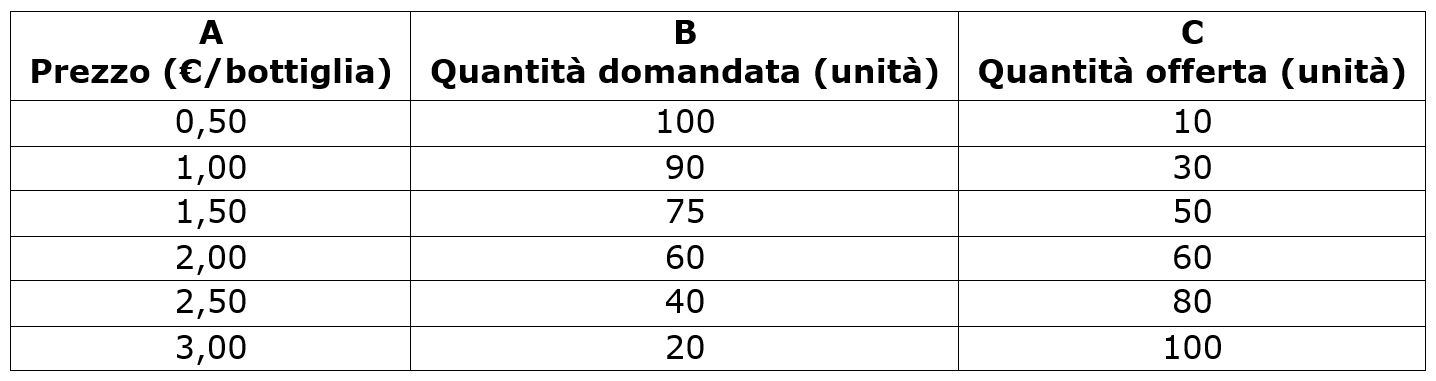

ESERCITIAMOCI CON I GRAFICI

Al fine di verificare la comprensione dei grafici analizzati, misuriamoci con un’attività individuale che, partendo dai dati proposti, relativi alla compravendita di bottiglie d’acqua da mezzo litro, chiede a ciascuno di costruire i grafici di domanda, offerta ed equilibrio di mercato, servendosi di un foglio di carta millimetrata:

Dopo la costruzione dei grafici richiesti, ciascuno risponda alle seguenti domande:

a) Quali sono i valori del prezzo e della quantità di equilibrio?

b) Se il prezzo fosse più alto di quello di equilibrio, cosa accadrebbe nel mercato?

c) Se il prezzo fosse più basso di quello di equilibrio, cosa accadrebbe nel mercato?

SOLUZIONE DELL’ESERCIZIO

a) Il prezzo di equilibrio è pari a 2,00 € a bottiglia e la quantità di equilibrio corrisponde a 60 unità, in questo punto la quantità domandata coincide con la quantità offerta.

b) Se il prezzo è superiore a quello di equilibrio (per esempio 2,50 € o 3,00 €), la quantità offerta diventa maggiore rispetto alla quantità domandata. In questo caso si crea un eccesso di offerta sul mercato, che i venditori cercheranno probabilmente di ridurre abbassando i prezzi.

c) Se il prezzo è inferiore a quello di equilibrio (ad esempio 1,00 € o 0,50 €), la quantità domandata risulta maggiore rispetto alla quantità offerta. In questo caso si crea un eccesso di domanda, che spinge i prezzi verso l’alto finché non si torna al livello di equilibrio.

DAMMI TRE PAROLE!

MERCATO

È il luogo (fisico o virtuale) in cui acquirenti (domanda) e venditori (offerta) si incontrano per fare scambi. Nel grafico questo concetto è rappresentato dal punto in cui le curve di domanda e offerta si intersecano.

PREZZO

È il valore monetario che l'acquirente paga e il venditore riceve in cambio di un bene o di un servizio. Nei grafici viene collocato sull’asse delle ordinate.

QUANTITÀ

È la misura dei beni o dei servizi che i consumatori (domanda) e i produttori (offerta), sono disposti ad acquistare o a vendere in corrispondenza di un determinato prezzo in un dato periodo di tempo. Nei grafici è collocata sull’asse delle ascisse.

Sai trovare altre parole chiave, dandone la definizione?

SOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ

Equilibrio

In economia l’equilibrio è una situazione di stabilità ottimale a cui tendere e nasce dal confronto e dal bilanciamento tra forze opposte, per esempio tra domanda e offerta.

Consumatore

Il consumatore è il soggetto economico che acquista beni e servizi per soddisfare i propri bisogni, pagando un prezzo.

Produttore

Il produttore è il soggetto economico che offre beni e servizi sul mercato, sostenendo costi produttivi e rischi, con l’obiettivo di ottenere un profitto.

LO SAPEVATE CHE…

… esistono beni e servizi che sfidano la legge della domanda? Per esempio, i beni di Giffen (“beni dei poveri”) la cui domanda cresce quando il prezzo sale, essendo beni o servizi definiti “inferiori” oppure i beni di Veblen (“i beni dei ricchi”) che diventano desiderabili proprio perché costosi e funzionano come status symbol per chi li acquista.

Fai una ricerca in proposito e identifica alcuni esempi di beni e servizi appartenenti a queste speciali categorie, scoprendo anche la loro particolare rappresentazione grafica.

SOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ

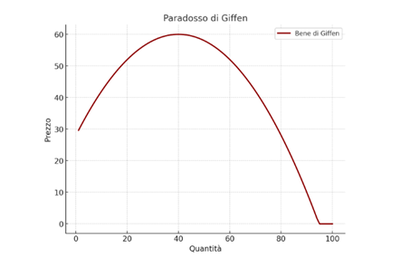

“Beni dei poveri”: paradosso di Giffen

Un tipico esempio di beni legati al paradosso di Giffen è rappresentato da alimenti di base e di bassa qualità, come riso, farina di mais, pane o patate. Si tratta di beni “inferiori” che, in condizioni di forte povertà, diventano più richiesti quando il prezzo aumenta. Infatti, se il prezzo cresce, il reddito reale del consumatore si riduce così tanto che egli rinuncia ai beni sostitutivi più costosi (come carne o uova) e acquista maggiori quantità del bene “base” per soddisfare i bisogni primari.

Il grafico che illustra questo fenomeno mostra che, man mano che il prezzo dei beni aumenta, i consumatori più poveri continuano ad acquistare più beni di base, fino a esaurire il loro reddito disponibile. Solo quando raggiungono il limite delle proprie risorse economiche iniziano a ridurre la quantità domandata.

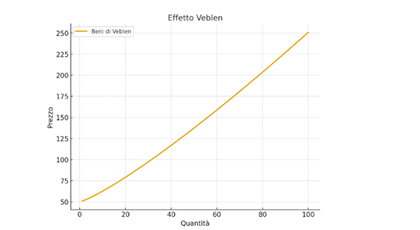

Beni dei ricchi: effetto Veblen

Esempi tipici dell’effetto Veblen sono i beni di lusso: come abiti di alta moda, orologi e automobili di lusso, gioielli e pietre preziose, opere d’arte o servizi VIP e club esclusivi. In questi casi il prezzo è un segnale di esclusività, più è alto, più aumenta l’attrattiva del bene e, di conseguenza, la quantità domandata. Ciò rafforza il prestigio sociale di chi li acquista.

Sul piano grafico, l’effetto Veblen si rappresenta con una curva in cui all’aumentare del prezzo (asse Y) la quantità domandata aumenta (asse X), poiché gli acquirenti desiderano entrare o mantenere la propria posizione in una classe sociale elevata.

Indice